肥満は、生活習慣病や睡眠の異常などさまざまな健康被害を招きます。健診で「肥満」と判定されたら、食べすぎや運動不足の解消をしましょう。

肥満はさまざまな健康被害を引き起こす

「太っていても問題ないから」と甘く考えてはいませんか? 肥満は、単に見た目の問題だけでなく、生活習慣病やがんなど、健康にさまざまな悪影響を及ぼします。とくに、糖尿病・高血圧症・脂質異常症を発症するリスクが高くなり、放置していると、脳梗塞や心筋梗塞などを起こして重い後遺症を招いたり、命を落とすことになりかねません。

また、日常生活においても睡眠時無呼吸症候群(SAS)や関節障害などを引き起こしやすくなり、日々のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。このような状態になると医療機関での治療や服薬が必要になり、時間・お金・体の負担が増えてしまいます。

肥満は、食べすぎや運動不足で摂取カロリーが消費カロリーを上回り、過剰分が体脂肪として蓄積されることで起こります。特定健診では「BMI」と「腹囲」の検査数値に注意し、「肥満」と判定されたらすぐに改善に取り組みましょう。

摂取カロリーと消費カロリーのバランスを改善しよう

日本では近年肥満の割合が増加傾向にあり、2019年の「国民健康・栄養調査」の結果によると、成人におけるBMI25以上の肥満者割合は男性が33・0%、女性が22・3%でした。これは過去10年で最も高く、とくに男性は2013年の同調査と比較すると4・4ポイント増加しています。主な要因は、食やライフスタイルの欧米化といわれています。

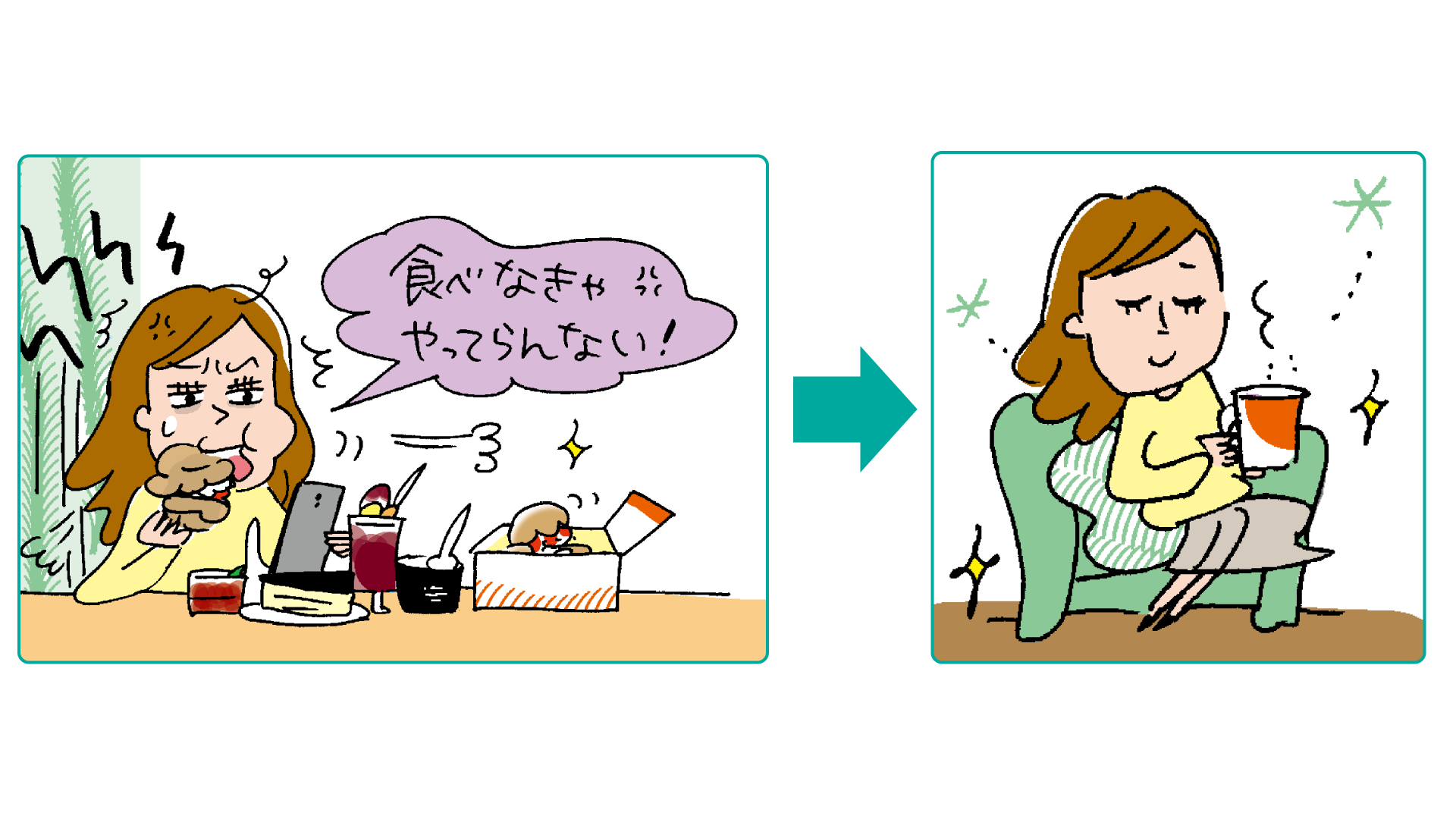

肥満改善には、摂取カロリーと消費カロリーのバランス改善が必要です。とはいえ、仕事や家事で忙しいと「ストレスでつい食べすぎてしまう」「運動したいけど時間がなくて」ということも。生活を大きく変えようとすると継続が難しいので、まずはいつもより少し摂取カロリーを減らし、消費カロリーを増やす意識で生活してみましょう。加えて行いたいのが、毎日の体重測定や歩数計アプリの活用。体重が増えていたら食べすぎに注意する、歩数が少なかったら歩く機会を増やすなど、客観的な指標があると実行するモチベーションが高まります。下記を参考に、自分でできることから始めてみましょう。

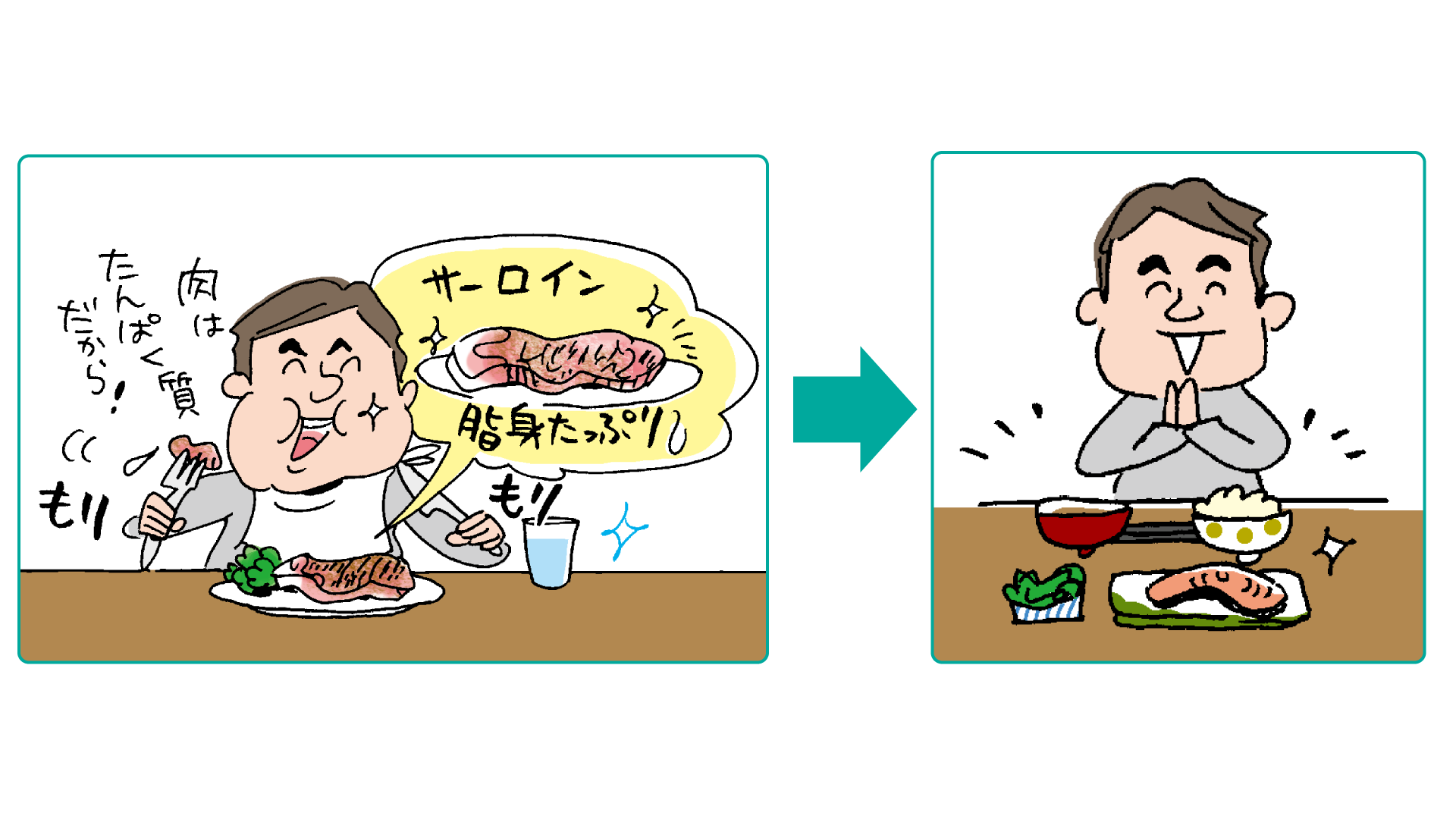

たんぱく質と炭水化物は4kcal/g なのに対し、脂質は9kcal/g。脂質が多いと摂取カロリーが増えやすいので、脂っこい料理は避け和食を選ぶと脂質とカロリーを抑えられます。自炊の際は調理油を控えましょう。

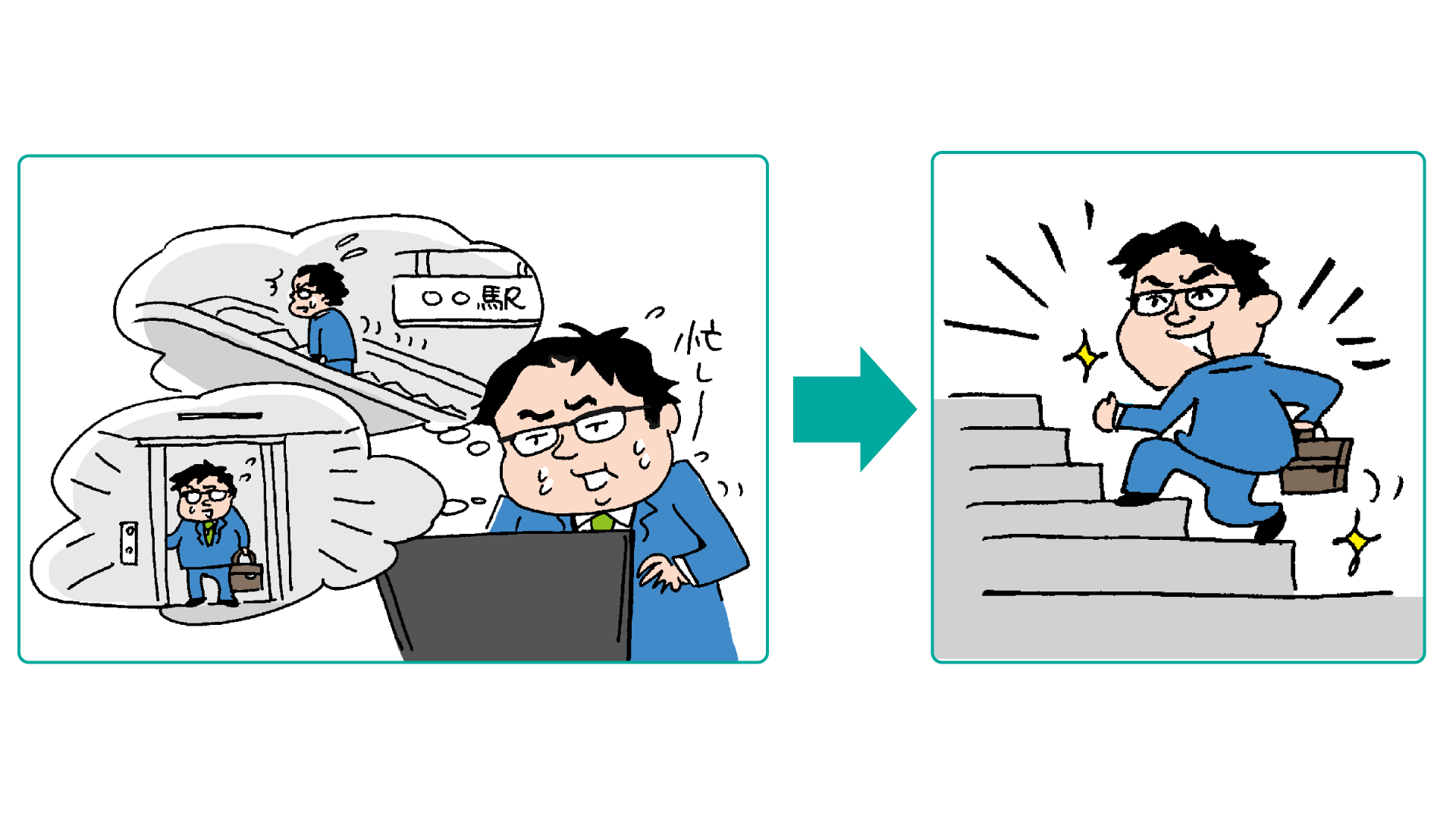

階段を利用する、ランチは遠くの店に行くなど、生活に紐づけて運動するのがおすすめ。ジムに通っている人でも、ジム通いの安心感から日常の活動量が減らないよう注意。

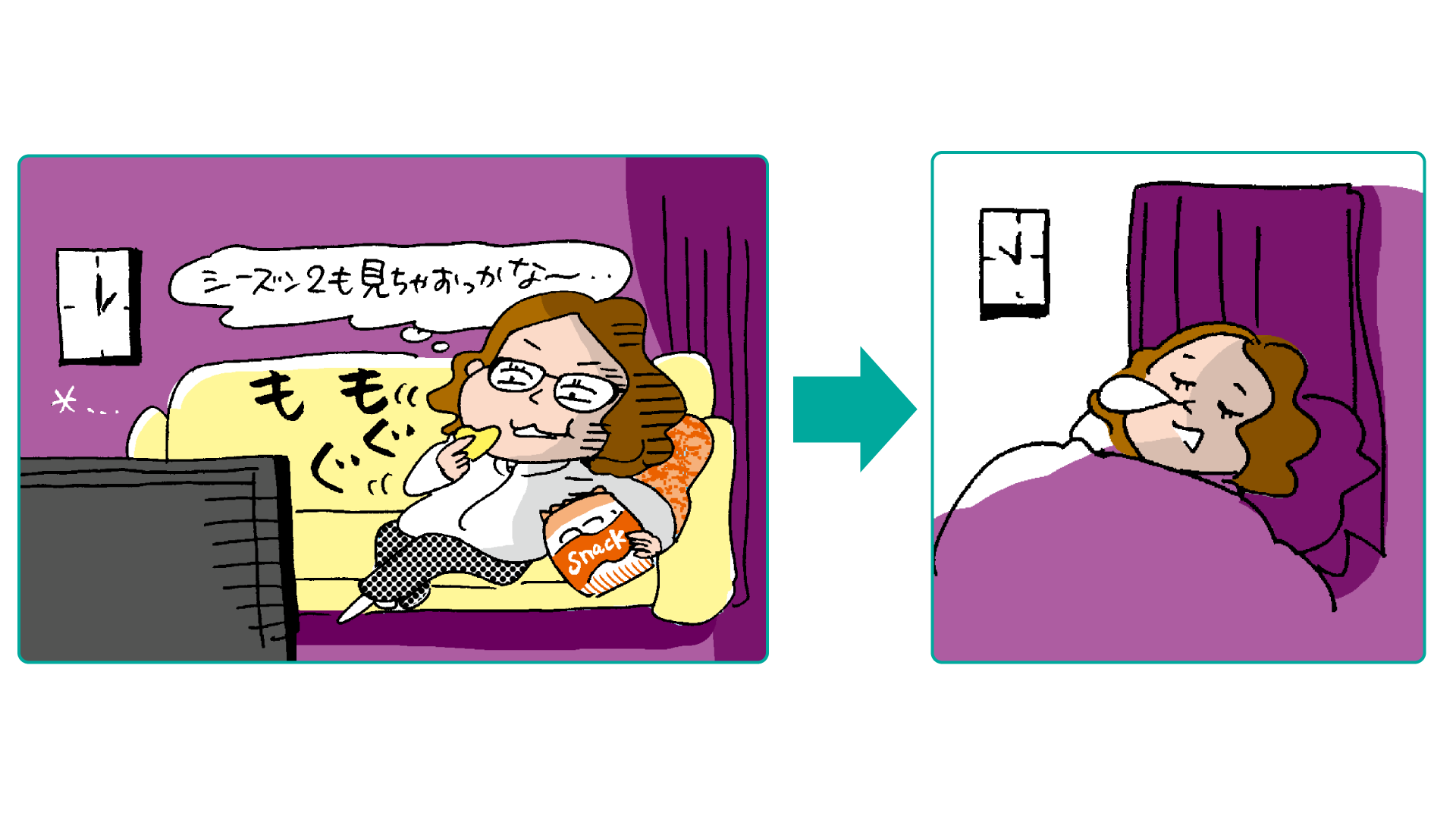

睡眠不足になるとホルモンの影響で食欲が増すため、食べすぎにつながります。日付が変わる前には就寝しましょう。寝る直前のスマホは、交感神経が優位になり寝つきが悪くなるので控えめに。

慢性的なストレスがあると、ホルモンの影響で脂肪をため込みやすくなるので、食べすぎに注意。無糖のコーヒーでリラックスする、休日は趣味に没頭するなど、やけ食い以外でストレスを解消しましょう。

監修 奈良 信雄(順天堂大学客員教授)